مستشارة رئيس الهيئة الأوروبية للمراكز الإسلامية بجنيف – سويسرا

ورئيس قسم مد الجسور بين الشعوب وتعزيز الأخوة الإنسانية

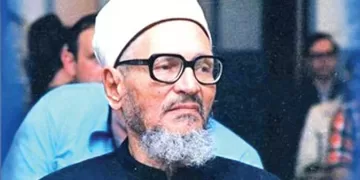

سطور حول إمام النور في العصر الحديث ذلكم هو سيدي الإمام الأكبر د. عبدالحليم محمود، وألخصها تحت العناوين الآتية: 1- حاجة الميدان إلى فارس ملهم مقدام: جاء ظهور سيدنا العارف بالله د. عبدالحليم محمود في عصره كأنه جاء على قدر فكان ظهوره شبيهًا بظهور الرواد الأوائل الذين كانت مجتمعاتهم في أمسّ الحاجة إلى وجودهم، فكان كالقشيري صاحب الرسالة، وأبي نعيم صاحب الحلية، وأبي طالب المكي صاحب قوت القلوب، والغزالي صاحب المنقذ من الضلال وإحياء علوم الدين وغيرهم من الرواد الأوائل، فكان كأنه امتداد لهم بما أحدثه من ثورة سلوكية اتسمت بالعلمية والصدق والمنهجية بما قدمه من ثروة نظرية وعملية جعلها الله في ميزان حسناته رافعة لدرجاته في الدنيا والآخرة.

2- ملامح شخصيته: من جميل الموافقات أن فضيلة الإمام ولد في مايو 1910 لأسرة من الأشراف رضي الله عنهم، فوالده حسيني ووالدته حسينية كذلك يقول فضيلته عنها: إنها “وهبت حياتها في سماحة لوالدي ولأبنائها، ولم تأل جهدًا في توفير الراحة لهم، وكانت كريمة بالنسبة إليهم من الطعام والكسوة، وما تثمر الأرض من خضروات وبقول وفاكهة”.

أما والده فقد كان يقضي حوائج الناس، ويعينهم على نوائب الدهر، ولهذه الأريحية المحمودة والشهرة المشهودة في إغاثة الملهوف وإقامة العدل اختارته الحكومة قاضيًا في المحاكم التي كانت تؤلفها في ذلك الزمن من وجهاء المجتمع.

في هذا البيت المبارك ولد فضيلة الإمام فجاء مولده لهفة إلى الوالد، على حد تعبيره.

3- التحاقه بالجامع الأزهر وشيوخه: التحق بالجامع الأزهر وتلقّى العلم على أيدي نخبة من كبار علماء عصره ذكر منهم الشيخ محمود شلتوت والشيخ حامد محيسن والشيخ سليمان نوّار والدكتور محمد عبدالله دراز والشيخ محمد مصطفى المراغي والشيخ مصطفى عبدالرازق.

4- سفره إلى فرنسا والتحاقه بالسوربون: وهنا ينكشف المعدن الحقيقي للإمام الذي وجد المناهج الدراسية لا تتقيد بالوحي المعصوم، فبدا واضحًا أنه لم يتأثر بالمناهج الغربية منذ البداية ولم يقف عند الرؤية المادية لمحتوى المقررات النظرية، لأن سلامة قلبه وقوة عقيدته وقفتا حائلاً قويًا دون نفاذ هذه الأباطيل إلى فطرته السوية وصدره النقي.

5- بداية الفتح العلوي: كان لقاء الإمام بماسينيون نقطة البداية المباركة للفتح الإلهي عليه بالانخراط في الدرس الصوفي بكل قواه العقلية وقدراته الوجدانية وعواطفه الإيمانية ومعارجه الروحية.

6- الاندماج المبكر بين شخصية الإمام وبين كبار الصوفية: لقد قام الإمام بدراسة التصوف جملة وتفصيلاً، حيث تعرف على التصوف الإسلامي في منابعه الأولى ومصادره المبكرة كظاهرة ثقافية نظرية وكظاهرة اجتماعية سلوكية بصورة عامة، ثم انعطف محبًا للشخصيات الصوفية ووقف حياته على دراستهم واحدًا وكأنه توحد فيهم، وانعكسوا على حركته في الحياة فأصبح مجلى مباركًا للتصوف كظاهرة وانعكاسًا مبهجًا لرواد التصوف الأوائل، فأخرجه الله تعالى نموذجًا عرفانيًا نورانيًا تجمعت في شخصه الكريم سمات العارفين وصفات السالكين وخلال المحبين.

7- البداية الرسمية: التوحد بين الإمامين المحاسبي وعبدالحليم محمود: أطلق فضيلة الإمام علي الحارث بن أسد المحاسبي لقب “أسد السائرين”، وهو محق في ذلك، ولئن كان المحاسبي أستاذ السائرين في عصره فلا شك عندي أبدًا في أن الإمام الأكبر د. عبدالحليم محمود هو أستاذ السائرين في العصر الحديث.

وفيما بدا لي أرى أن العناية الإلهية تولت اختيار هذه الشخصية الرائدة ليبدأ من خلالها التعرف على هذا الميدان المبارك، ليكون فارسه المغوار وسيفه البتار ليجلي للناس الوجه الأنور للتصوف الإسلامي الحق، ويعيد انبعاثه من جديد على يديه مريدًا وشيخًا عالمًا وسالكًا، وليؤكد على مرجعيته الصحيحة بالتنبيه على صدوره ورجاله ومسائله عن القرآن الكريم والسنّة النبوية المطهرة وإعطاء صورة نموذجية بالغة الوضوح من خلال مسيرة التصوف الإسلامي ورجاله المخلصين عن الرؤية الإسلامية الكلية الشاملة للكون وللإنسان وهي رؤية شاملة ضمت في تفاصيلها الدنيا والآخرة وراعت تلبية حاجات الكون كله وفي المركز منه الإنسان فأشبعت أشواقه الروحية دون نسيان نصيبه من حاجته النفسية والجسمية في انسجام بديع وتصالح فريد؛ ولننصت إلى حديثه عن المحاسبي ولا نكتم دهشتنا وكأنه ينظر في مرآته يتحدث عن تجربته وصفاته وسماته هو، يقول: “… كان المحاسبي ينهج في درسه نهجًا آخر غير الطريق العادي التقليدي: كان يتحدث في الإخلاص وفي الورع وفي الزهد وفي الخشوع الخالص لله.

وكان يتحدث في هيبة الله وجلاله وعظمته. يتحدث في محبة الله والأنس به والقرب منه وكان حديثه عذبًا طلقًا ساميًا، فكانت تخشع له الأفئدة، وتلين له القلوب، وتسيل له الدموع، ويتذكر الناس ما لله من فضل، فترق قلوبهم، ويتعاهدون على الاستقامة”.

ولو أننا أحللنا اسم الإمام محل المحاسبي ما تجاوزنا واقع الأمر قدر خيط رفيع.

8- انبعاث النهضة الصوفية على يد الإمام الأكبر:

لقد رأى فضيلة الإمام أن الصوفي داعية وهاد في نفس الوقت ولابد أن تكون دعوته على بصيرة، وقد جدد الكتب التي تعين الصوفي على أداء رسالته، ومنها: تفسير القرآن الكريم. رياض الصالحين. الترغيب والترهيب. السيرة النبوية. الرسالة القشيرية. إحياء علوم الدين.

9- التجربة الشخصية للإمام الأكبر: يمكن رصد التجربة الشخصية لفضيلة الإمام الأكبر من خلال الملامح الآتية: القراءة: كان سيدنا كالرواد الأوائل من الصوفية الكبار يهتمون بالقراءة ويجعلونها درجة مهمة في معراج السير والسلوك، ولهذا وجدناه قارئًا من الطراز الأول لا يكتفي بمطالعة الكتاب مرة واحدة، وفي ذلك يقول على سبيل المثال: “وعهدي بكتاب لطائف المن” عهد قديم، فقد قرأته قراءة متأنية حينما شرعت في الإعداد للكتابة عن أبي الحسن الشاذلي رضي الله عنه، ثم قرأته مرة ثانية حينما شرعت في الإعداد للكتابة عن أبي العباس المرسي ورجعت إليه أكثر من مرة …”.

ولكنه لا يكتفي بالقراءة فحسب لأن التصوف لا يتم عن طريقها وحدها لأنه حدد المنهج من خلال تزكية النفس وانجلاء البصيرة.

تحديد المنهج: قام الإمام بالتفرقة بين التصوف كمنهج سلوكي للوصول إلى مقام المشاهدة وتحقيق التوحيد وبين الصوفية كبشر سالكين قاموا بتحويل هذا المنهج من الإطار النظري إلى واقع عملي.

ويعلق– هنا– على إجابة الشبلي عن سبب تسمية الصوفية بهذا الاسم فكانت إجابته– أي الشبلي–: “لبقية بقيت عليهم من نفوسهم ولولاها، تعلقت بهم تسمية”.

ويأتي تعليق الإمام على هذه الإجابة بعمق لا يخلو من جمال ودقة إذْ يقول: “وهذه البقية هي التي يحاول الصوفية التخلص منها ولقد جاهدوا في أن تفنى شخصيتهم في دعوتهم، وأن تكون دعوتهم في سبيل الله، وحاولوا بكل ما استطاعوا من جهد أن يلقوا بكل الأضواء على الطريق، وعلى الدعوة، وعلى الرسالة، ولو كان في إمكانهم أن يتخلص الفرد منهم من فرديته وأن ينتهي من شخصيته أعني من “أنا” ليصير بكليته ذائبًا: الربانية…”، وهذا ما صنعه الإمام عندما أصبح عبدًا ربانيًا.

وهو ما انتهى إليه بقوله: “الفناء عن كل مذموم، والبقاء بكل محمود، أو نسيان الإنية والبقاء بالربانية..”؟

الكتابة في الطريق: اندفع فضيلة الإمام الأكبر في معراج التصوف باعتباره مضمارًا للتنافس في الدعوة إلى طريق الله بكل ما أتيح له: وعظًا ودرسًا. كتابة وتأليفًا. خطابة وفتوى. قيادة وريادة.

والكتابة عنده تحتاج إلى :التهيئة النفسية– إعداد المراجع– جو الكتابة– ممارسة الكتابة.

فالكتابة بالإضافة إلى كونها لونًا من ألوان الدعوة كانت منهجًا وأسلوبًا لحياته في حلّه وترحاله، بل كانت لونًا من ألوان العبادة كان يمارسها على مدار أوقاته كلها بحيث كانت كعملية التنفس التي لا يستطيع الإنسان الحياة بدونها.

وهنا نتساءل: هل الكتابة كانت إرادية؟ أي يصدر في كل ما يكتبه عن إرادته الشخصية؟ أم ينتظر الإذن للشروع فيها؟

وللإجابة على هذه التساؤلات يحسن بنا الإنصات إليه وهو يقص علينا بعض ما كان يجده عند الشروع في التأليف؛ إذ يقول: “… إذ بي أرى– فيما يراه النائم– شخصًا أعرفه، أراه في ملابس شرطي ويمسك بيده قيدًا ويقول لي آمرًا: اكتب عن أبي الحسن الشاذلي… وهم بوضع القيد في يديه وأنذره وتوعده، وعندما قال له: أأترك ما بيدي لأكتب عن أبي الحسن، قال له: نعم، اترك ما بيدك واكتب عن أبي الحسن.. واستيقظت”، وقد جاءت مؤلفات الإمام كثيرة ومتنوعة ومن العسير ذكرها ولكنها غطت أمهات الدراسات الإسلامية على النحو الآتي: مؤلفات في إحياء المفاهيم الإسلامية. في قضية التصوف. مع الرسول صلى الله عليه وسلم. في العبادات والذكر. عن أعلام التصوف الإسلامي. تحقيقات لكتب التراث. في الرقائق والآداب.

أخذ الإمام يمارس تجربته فأفرغ قلبه لله ووجه مشاعره كلها لرضوانه ووجه ماله لأصحاب الحقوق ونشر العلم في كل البقاع وأخذ بأيدي الناس لطريق ربهم وملأ جوف الليل صلاة مثلما ملآ النهار بالعلم النافع والعمل الصالح.

وانتقل الى جوار ربه فى 17 أكتوبر 1978، رحمه الله وأسكنه فسيح جناته.