الدولة تصدَّت لـ100 ألف شائعة.. فى عام واحد!

خبراء : بثُّ “الشائعات”.. هدفه تقويض الاستقرار

د. مرزوق العادلي: خطورتها تكمن في توقيتها وانتقائيتها

د. مصطفى فاروق: أحد أدوات “حروب الجيل الرابع”

د. أسماء سعيد: تثير العاطفة قبل العقل

تحقيق – منى الصاوي

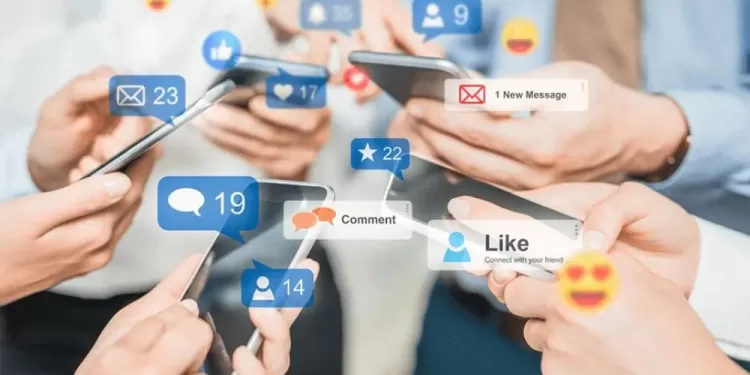

شكَّك خبراء في الأخبار والمواد التي تبثَّها بعض المنصّات الخارجية على وسائل التواصل الاجتماعي. مؤكّدين أن هدف هؤلاء هو تقويض الاستقرار في مصر .

طالبوا بضرورة تحصين الشباب من تلك “الشائعات” التي يتلقّوها عبر وسائل التواصل المختلفة. مشدِّدين على أن مواجهة الشائعات لا تقتصر على نقل الحقائق، بل تمتد إلى خلْق حالة “وعي” جماعي تُحصِّن المجتمع ضد التضليل .

أكدوا أن غياب المعلومة الصحيحة يفتح الباب واسعًا أمام الشائعة. مشيرين إلى أهمية تطوير الخطاب الإعلامي المتجدِّد يستوعب طبيعة الجمهور الجديد الذي يعيش في فضاء رقمي مفتوح، خاصة الشباب، الفئة الأكثر عُرضة للانجرار وراء الأخبار المضلِّلة، حيث يمثِّلون النسبة الأكبر من مستخدمي الإنترنت .

أخبار مضللة

كانت دراسة حديثة صادرة عن معهد رويترز بجامعة أكسفورد قد كشفت أن أكثر من 60% من مستخدمي الإنترنت في الشرق الأوسط يتعرّضون يوميًا لأخبار مضلِّلة، وهو ما يعكس حجم التحدّي الذي تواجهه المجتمعات في بيئة رقمية مفتوحة بلا ضوابط واضحة. وذكرت الدراسة أن مصر من بين الدول التي “ارتفعت فيها معدّلات الاعتماد على وسائل التواصل الاجتماعي كمصدر رئيسي للأخبار، حيث باتت مسئولية التحقُّق من المعلومة فردية أكثر من كونها مؤسَّسية، إذ خلَق هذا الوضع بيئة خصبة لبروز التضليل المنهجي، ليس فقط عبر جهات سياسية، بل من خلال شركات إعلانات ومؤثِّرين رقميين، وحتى بعض المنصّات الإخبارية التي تُتاجر بعدَدِ المشاهَدَات على حساب الحقيقة”.

أوضحت الدراسة أن الأحداث الإقليمية المتسارعة جعلت من الشائعات أداة ضغط إضافية، حيث استغلّت أطراف معادية الضربات العسكرية الإسرائيلية في فلسطين لترويج سيناريوهات تسعى لتوريط مصر عسكريًا في لحظة إقليمية حرجة. وفي الوقت ذاته تم الدفع بروايات اقتصادية سوداء تتحدث عن انهيار وشيك أو أزمة غير قابلة للاحتواء، ما يجعل الشائعة هنا ليست مجرّد خبر زائف، بل محاولة ممنهجة لهزِّ ثقة المواطن في مؤسسات دولته.

الإعلام الوطني والاختبار

يرى د. مرزوق العادلي- أستاذ الصحافة والإعلام بجامعة سوهاج- أن خطورة الشائعات تكمن في توقيتها وانتقائيتها، إذ غالبًا ما تركّز على الملفات الأكثر حساسية لدى المواطن مثل الأسعار، والأزمات الاقتصادية، أو القضايا الأمنية، هذه النقاط تمثّل ما يسمّيه “مداخل الألم”، أي القضايا التي تمسّ حياة الناس بشكل مباشر وتجعلهم أكثر قابلية لتصديق الأخبار المضلِّلة.

ويشير إلى أن الإعلام الوطني (المرئي والمكتوب والرقمي) أمامه مسئولية استثنائية في هذه المرحلة، فبينما تضخ المنصات الخارجية موادّها لتقويض الاستقرار، يحتاج الإعلام المحليّ إلى أن يكون صوتًا للشفافية، يشرح خطط الدولة الاقتصادية والاجتماعية بشكل مبسَّط وواقعي.

ويؤكد د. العادلي أن غياب المعلومة الصحيحة يفتح الباب واسعًا أمام الشائعة، ما يفرض على المؤسسات الإعلامية الالتزام بأعلى درجات المهنية والسُرعة في نقل الحقائق. مشدِّدا في ذات الوقت على أهمية تطوير خطاب إعلامي متجدِّد يستوعب طبيعة الجمهور الجديد الذي يعيش في فضاء رقمي مفتوح، فالشباب، الذين يمثّلون النسبة الأكبر من مستخدمي الإنترنت، هم الفئة الأكثر عُرضة للانجرار وراء الأخبار المضلِّلة، إذن لا بد من إنتاج محتوى موجَّه خصيصًا لهم، يعتمد على الأسلوب البسيط، الصور والإنفوجراف، واللغة القريبة من وجدانهم، دون الإخلال بدقّة المعلومة.

ويؤكد أن مواجهة الشائعات لا تقتصر على نقل الحقائق، بل تمتد إلى خلق حالة “وعي” جماعي تحصِّن المجتمع ضد التضليل، وهذا يتطلّب شراكة بين الإعلام والمؤسسات التعليمية والثقافية، بحيث يصبح التفكير النقدي جزءًا من ثقافة الأجيال الجديدة.

ويقول: نحن بحاجة إلى تعليم مهارات التحقّق من الأخبار كما نعلِّم الرياضيات والعلوم، فالمعركة اليوم ليست معركة سلاح بل معركة وعي.

حرب اقتصادية

أما د. مصطفى فاروق- أستاذ الاقتصاد الإسلامي والمالية العامة- فيؤكد أن الشائعات لم تعد مجرد أحاديث عابرة، بل تحوّلت إلى أداة من أدوات الحرب الحديثة، ضمن ما يُعرف بـ”حروب الجيل الرابع “، مشيرا إلى أن خطورتها تكمن في كونها قادرة على إحداث أثر نفسي واجتماعي عميق، قد يفوق في بعض الأحيان الأثر المباشر للعمليات العسكرية.

ويرى أن الاقتصاد يعد الهدف الأبرز لمروِّجي الشائعات، إذ يتم توجيه الرسائل المضلِّلة نحو الأسواق، البورصة، والسلع الأساسية، ما يؤدي إلى خلْق حالة من البلبلة وفقدان الثقة، ويضرب مثالًا بأن مجرد الترويج لخبر عن نقص سلعة معينة يمكن أن يؤدي إلى اندفاع المواطنين لتخزينها، وهو ما يصنع أزمة حقيقية من العدم، لذلك يرى أن الحرب الاقتصادية بالشائعات لا تقل خطورة عن أي ضغوط مالية أو سياسية قد تُفرض على الدولة.

ويؤكد د. فاروق أن الإحصاءات الرسمية تكشف حجم المواجهة، حيث تمكّنت أجهزة الدولة والمجتمع من التصدي إلى ما يقرب من 100 ألف شائعة خلال السنوات الماضية، بينها أكثر من شائعة استهدفت الأداء الاقتصادي والحكومي بشكل مباشر، هذا الرقم، بحسب قوله، يعكس أن “الشائعة مثل السوس الذي ينخر في جسد الدولة من الداخل، فهي لا تُرى بالعين لكنها قادرة على تقويض الثقة وضرب الاستقرار” .

ويشير إلى أن سرعة انتشار الشائعات تعتمد على ثلاثة عناصر: الوسيلة المستخدَمة، وأهمية الموضوع بالنسبة للمجتمع، والبُعد النفسي المرتبط بالخوف والقلق، فالشائعات المتعلقة بالمعيشة اليومية والأمن الغذائي تنتشر بسرعة البرق، مقارنة بأخبار أخرى قد تمر مرور الكرام.

يضيف: مواجهة هذه الحرب تتطلب شفافية اقتصادية عالية، ومخاطبة المواطن بلغة الأرقام الواضحة، وتقديم بيانات تفصيلية تشعره أن الدولة لا تخفي شيئًا عنه.

البعد النفسي

من زاوية أخرى ترى د. أسماء سعيد- أستاذ علم النفس- أن الشائعات تعمل بالأساس على استثارة العاطفة قبل العقل، فهي لا تستهدف تقديم معلومات، بل زرع شعور محدد وهو الخوف والقلق والغضب أو الإحباط، وعندما يتم توجيه هذه المشاعر بشكل جماعي، تتحول الشائعة إلى أداة قادرة على دفع سلوكيات جماهيرية غير محسوبة، مثل التدافع على شراء سلعة أو فقدان الثقة في مؤسسة وطنية.

وتشير إلى أن المجتمعات التي تعاني من أزمات اقتصادية أو سياسية تكون أكثر عرضة لتصديق الشائعات، لأن الناس في هذه الحالة يبحثون عن تفسير سريع لما يحدث حولهم، هنا يتسع المجال أمام المضللين الذين يقدمون “إجابات جاهزة” تعزز الهواجس وتضخم المخاوف.

وتوضح أن علم النفس يفسر هذا الميل بما يُعرف بـ”الانحياز التأكيدي”، أي أن الفرد يصدق ما يتوافق مع مخاوفه ومعتقداته المسبقة، حتى لو كان زائفًا.. لافتة إلى أن أخطر ما في الشائعة ليس محتواها، بل قدرتها على الانتشار العدوى الاجتماعية، فحين يرددها عدد كبير من الأشخاص، تتحول تدريجيًا إلى ما يشبه “الحقيقة الجمعية”، ويصعب دحضها حتى بعد ظهور أدلة معاكسة، وهذا يفسر لماذا تحتاج المؤسسات إلى التحرك بسرعة في الرد، لأن أي تأخر يضاعف من رسوخ المعلومة الزائفة.

وترى أن المواجهة الفعّالة لا تقتصر على تكذيب الأخبار المغلوطة، بل تتطلب بناء “مناعة نفسية” لدى الجمهور. مشيرة إلى أن هذه المناعة تنشأ من خلال رفع الوعي، وتعليم مهارات التفكير النقدي، وتشجيع الناس على طرح السؤال الأهم: من المستفيد من نشر هذه المعلومة؟ كما تشدد على أهمية برامج الدعم النفسي المجتمعي في الأزمات، لأن الشعوب المطمئنة نفسيًا أقل عرضة للانجرار وراء الشائعات.